水面下の計測

深浅測量

深浅測量は、海底、湖底の地形を把握する測量技術で、測量船に音響測深機を取り付け、発射された音波が海底(湖底)で反射して戻る時間を取得、水深に換算して海底地形情報を得るものです。

この技術の要点は、水中部の測深技術と測量船位置の船位決定技術で、測深技術には、シングルビームやマルチビームの音響測深機を利用します。

船位決定技術には、人が六分儀やレーザー測距儀を用いて測量船の位置を測る方法から、GNSSや自動追尾トータルステーションを用いた高度な測量技術があります。

単素子(多素子)による音響測深

単素子、シングルビーム方式は、単一断面の成果が得られるもので従来からの技術です。多素子、2~4素子方式は未測幅の低減を目的に複数の送受波器を用いる方式で、主に水路測量、海図補正測量などに用います。

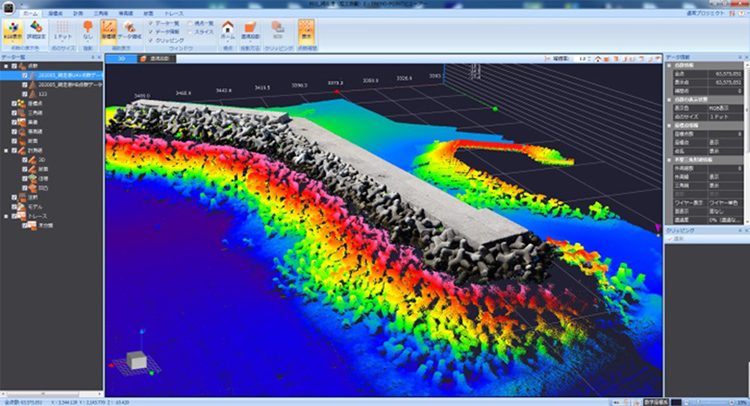

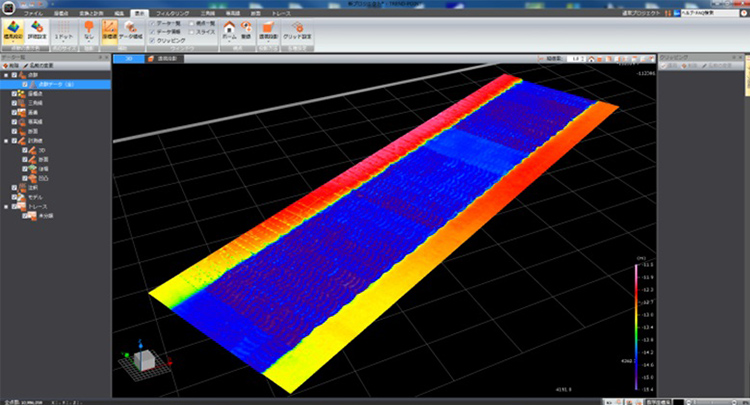

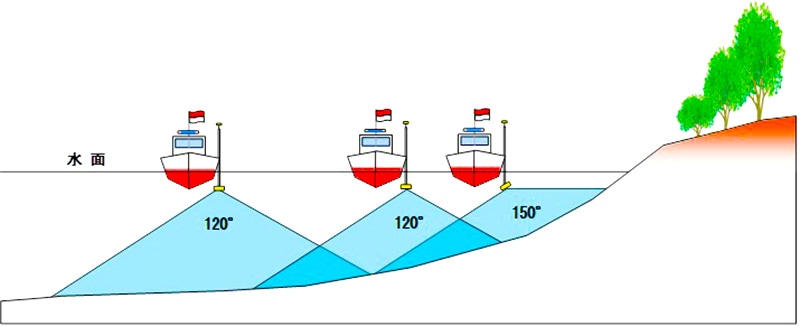

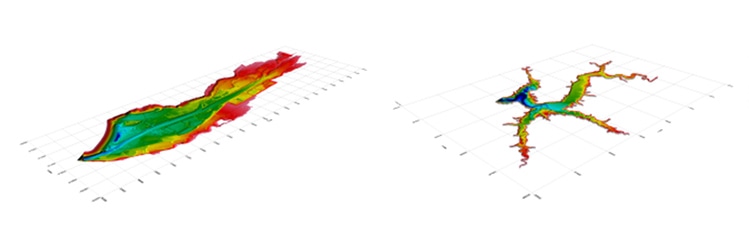

マルチビーム測深

マルチビーム測深とは、海底に向け左右放射状に指向性の鋭い音響ビームを多数配列して、船の進行とともに一度に多数点の水深を測る方式で、芝刈り機で芝を刈り取るように、海底地形を計測する方法です。

近年、マルチビーム測深技術は浅海から深海域用のものまで高性能、多機能化して、これらから得られた海底地形データの解析、利用技術も周辺技術の進展とともに、目覚しく進展しています。

利用分野も、海図作成、海洋調査・研究、海底資源探査、水産資源調査、物理探査、港湾・浚渫工事、海底線敷設調査、パイプライン調査、ダムの貯水・維持管理、河川の調査など非常に多岐に渡ってきています。

-

RESON SEABAT8101

周波数:240kHz

最大レンジ:500m

レンジ分解能:1cm

スワス幅:150°(1.5°×1.5°100本)

-

R2 SONIC2024

周波数:200~400kHz

最大レンジ:500m

レンジ分解能:1.25cm

スワス幅:10~160°(0.5°×1.0°256本)

-

Applanix POS MV WaveMasterⅡ

ロール、ピッチ精度:0.03°

真方位精度:0.03°(ベースライン2m)

ヒーブ精度:2cmもしくは2%(TrueHeave)

測位精度:0.04m(RMS67%) ※AuxGNSS

-

プロファイルイメージ

システム構成

-

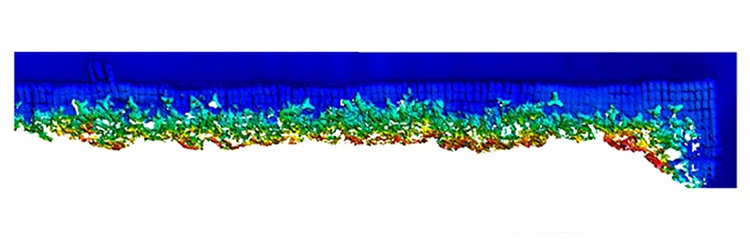

応用事例:植生分布

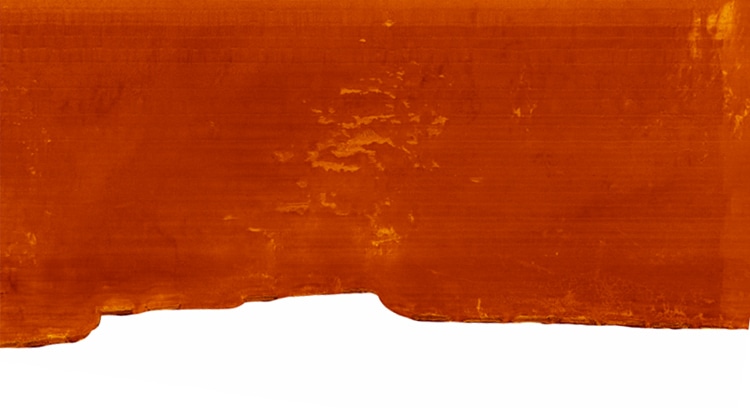

計測事例:港湾構造物

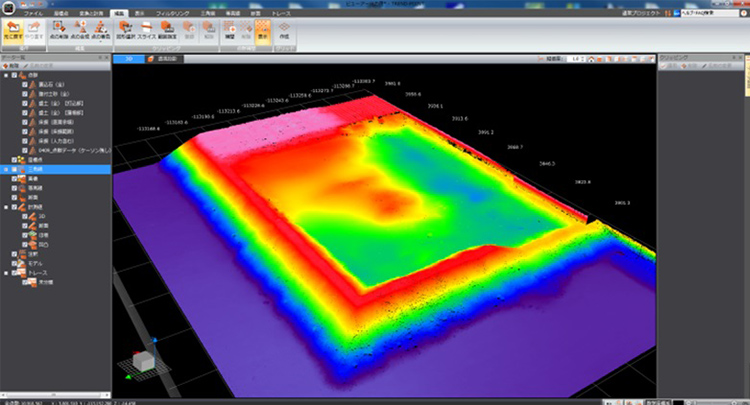

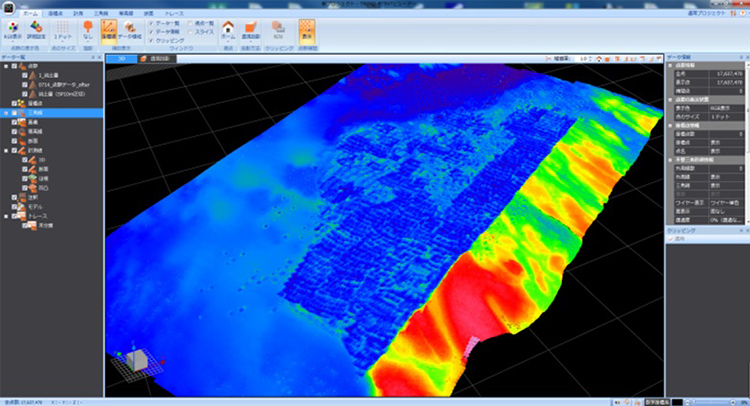

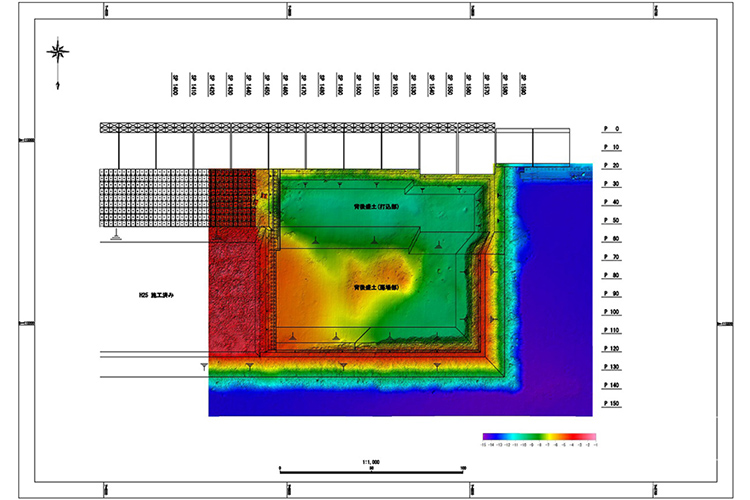

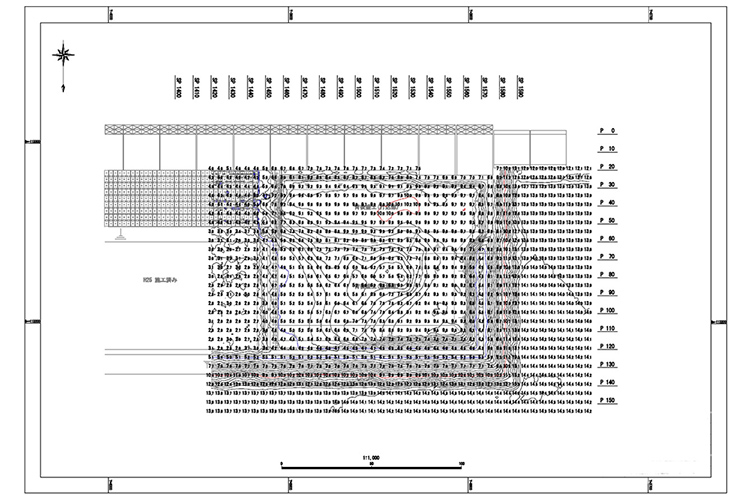

計測事例:ダム・貯水池

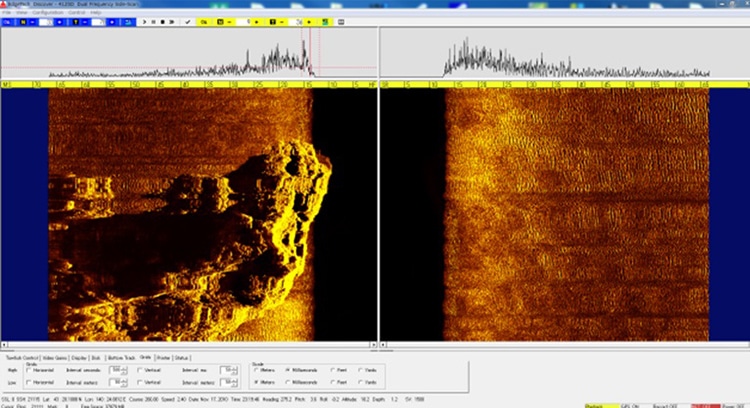

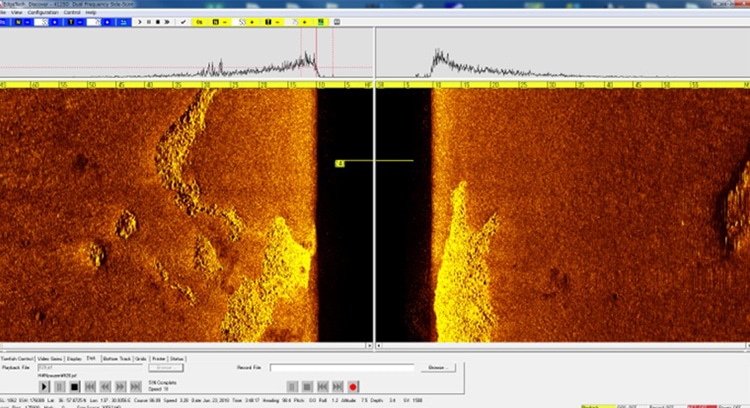

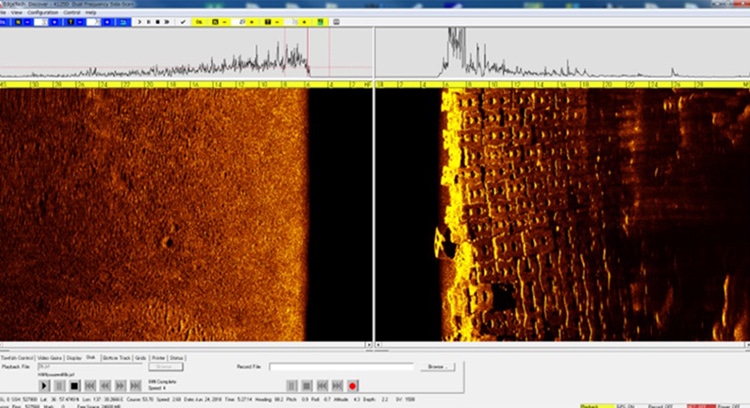

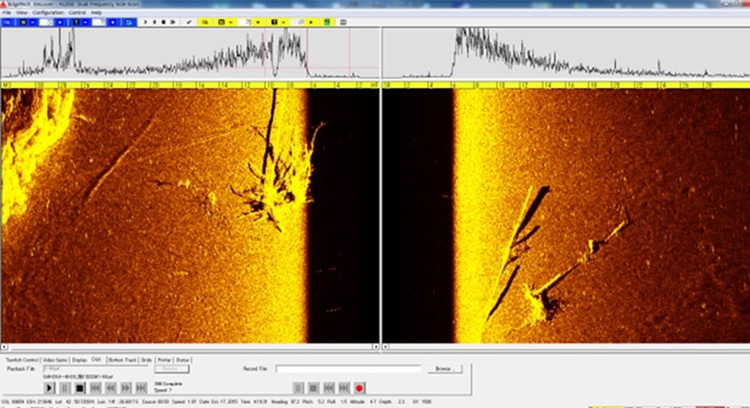

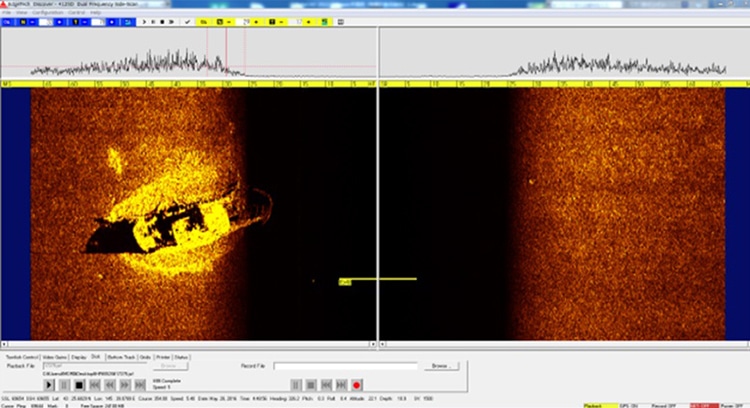

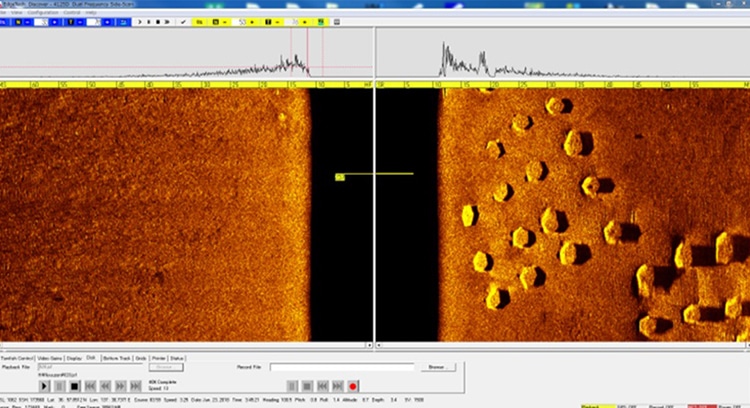

海底面状況調査(サイドスキャンソナー)

海底面状況調査は、サイドスキャンソナーと呼ばれる機器を使用して海底表面の状況を調査します。海底面探査では曳航体またはフィッシュと呼ばれる送受信用のセンサーを船尾から海中に曳航し、センサーから左右方向に広く前後方向に狭い扇状の音波を海底に向けて発信します。そして海底面で後方散乱されて戻ってきた音波の強弱を記録することにより、海底の障害物や小さな起伏、あるいは底質の違いをあたかも写真で撮ったような画像として得ることができます。

4125:Ultra High Resolution Lightweight,Portable

モザイク画像

記録例:岩礁

底質境界(砂泥質と礫質)

記録例:被覆ブロック

記録例:沈木

記録例:沈船

記録例:魚礁

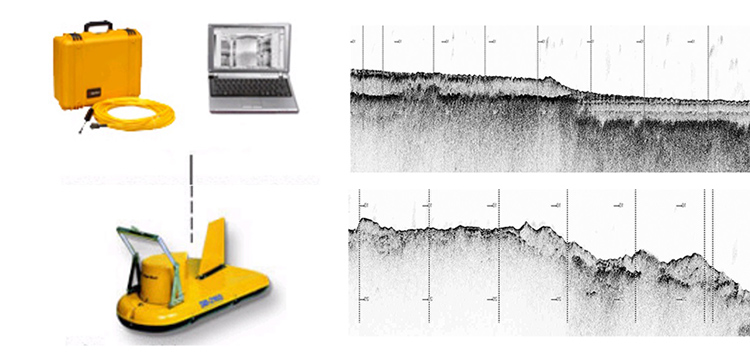

音波探査(表層探査)

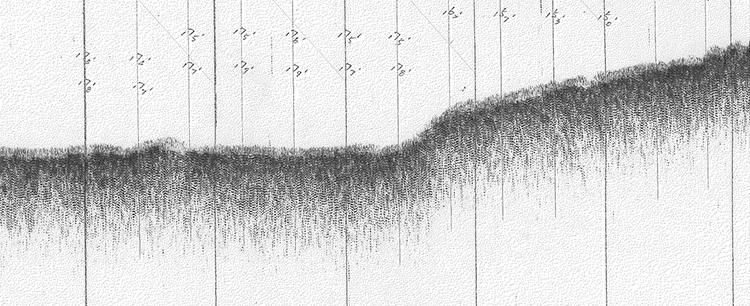

サブボトムプロファイラ(表層探査装置)は、海底下数十mの地層を精密に探査することを目的とするもので、大陸棚・外洋の鉱物資源調査、海底土木工事に伴う基礎調査、海底ケーブルやパイプライン等の敷設・埋設ルート調査などに用いられています。

使用周波数は1kHzから10kHz程度で、泥質堆積物の場合、海底下50m程度までの探査が可能です。

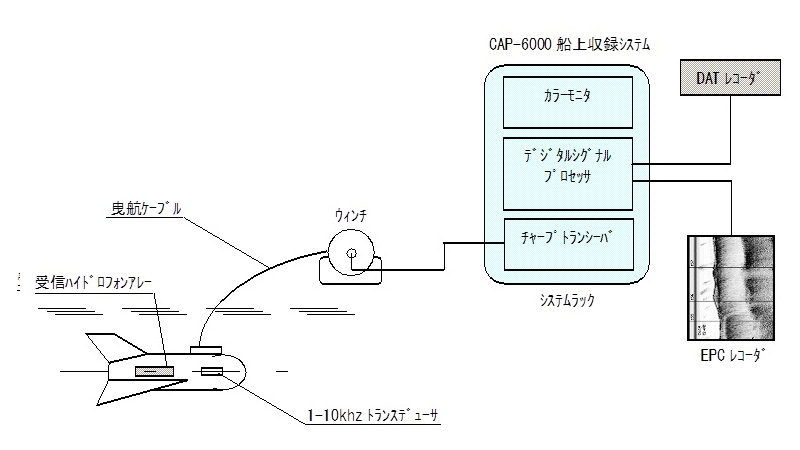

チャープ方式:システム構成,

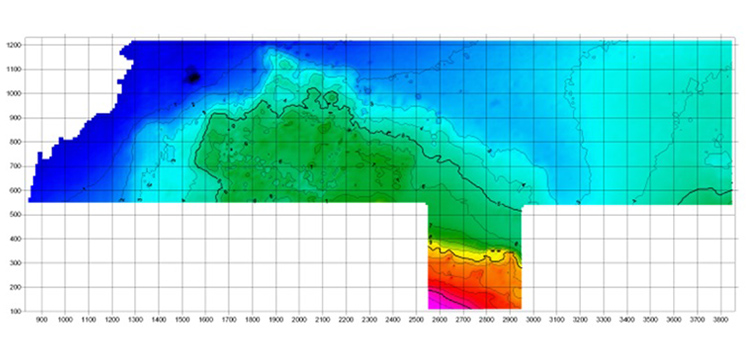

記録例,等層厚線図

磁歪式:システム

記録例(表層ヘドロ厚)

(港湾)

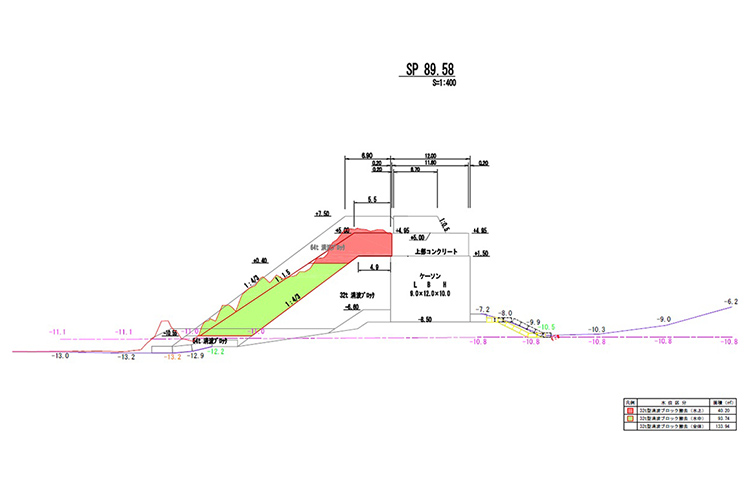

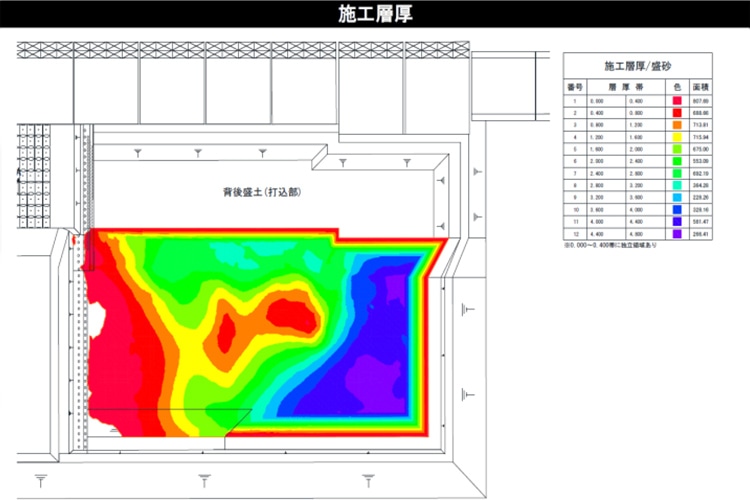

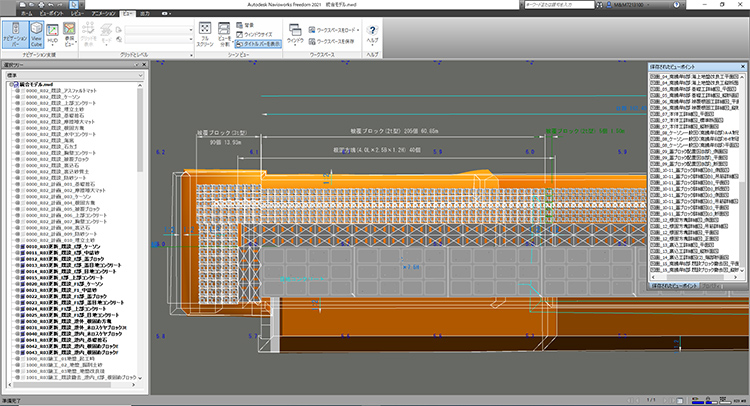

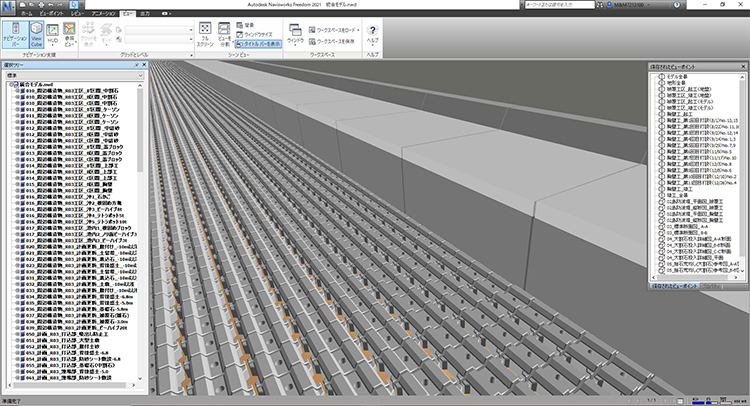

(港湾)「港湾におけるi-Construction推進委員会」では港湾におけるi-Constructionを推進する取組みとして、ICT 施工や、測量から設計、施工、検査に至る一連の建設プロセス全体での3次元データ活用(BIM/CIM)を進めるための検討を行うとともに、ICT 施工やBIM/CIM の導入に向けて必要なシステムや基準類の検討が行われています。

弊社では、平成28年度に施行された道内初となる【浚渫工】を対象とする工事をはじめとして、以降、【ブロック据付工】、【基礎工】を対象とする三次元計測に従事させていただいております。

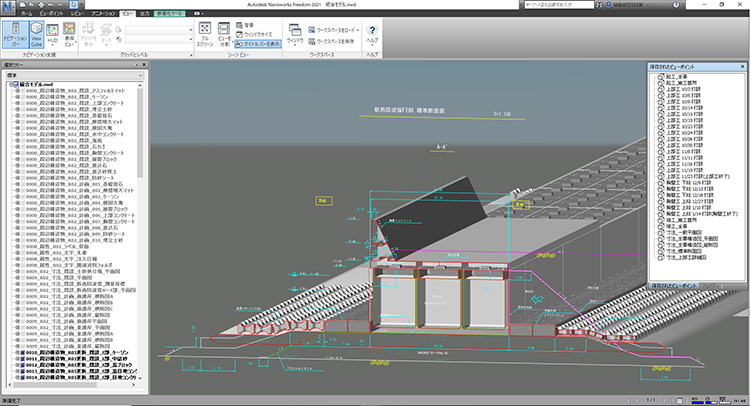

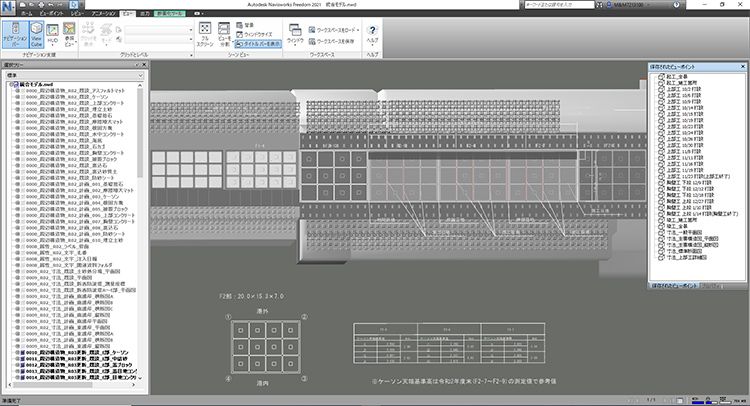

BIM/CIM(港湾)

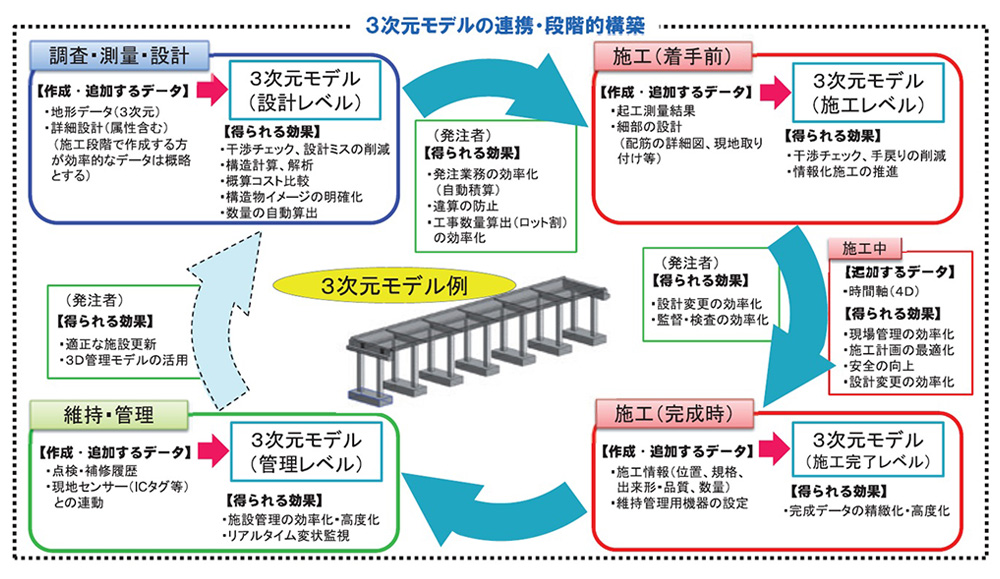

国土交通省では、建設現場の生産性向上を図るi-Constructionの取組において、これまで3次元モデルを活用し社会資本の整備、管理を行うCIM(Construction Information Modeling, Management)を導入することで受発注者双方の業務効率化・高度化が推進されています。

一方で、国際的なBIM(Building Information Modeling)の動向等は近年顕著な進展を見せており、土木分野での国際標準化の流れを踏まえ、Society 5.0における新たな社会資本整備を見据えた3次元データを基軸とする建設生産・管理システムを実現するためBIM/CIM(Building/ Construction Information Modeling, Management)という概念において産官学一体となって再構築し、BIM/CIMの取り組みが推進されています。

弊社では、これまで蓄積してきた3次元CADのノウハウを活用し、港湾におけるBIM/CIMデータの対応を進めています。

CIMの概念 出典:国土交通省 CIM導入ガイドライン(案)平成30年3月

-

測量についてのお問い合わせ

011-721-3100

011-721-3100 -

メールでのお問い合わせ